十大配资公司平台

十大配资公司平台

买菜的阿姨拎着布袋穿梭于菜摊之间,自行车带着几声清脆铃响驶过,早餐店蒸笼里的白雾裹着香味涌上街头……在这熟悉的石龙镇中山路晨景中,一股混合着麦香与果木烟熏的气息悄悄飘进来,勾住了路过的行人。

//

推开一扇用锃亮打蛋器做把手的木门,店主笑着递来一块刚出炉的佛卡夏:“趁热吃,口感最好!”咬下一口,小麦的香甜裹着淡淡的荔枝柴香在舌尖散开。顺着递面包的手往后看,一座敦实的柴窑静立在后。不烤烧鹅、不烤披萨,只等待每一个面包在柴火里慢慢“苏醒”。搭建起这座柴窑的正是一对在石龙土生土长的“90后”闺蜜——阿琪和阿诗。没有像许多同龄人一样奔赴大城市,她们选择回到家乡开起了这家名为“麦窑·柴窑面包屋”的小店,让新鲜的面包香飘进老城街巷。

早上9点,一批荔枝柴在柴窑边码得整整齐齐。阿琪麻利地添柴、点火,周遭的空气逐渐变得滚烫起来,脸上汗珠随着发丝滑落到肩上。另一边,阿诗熟练地整理面团和配料。在等待柴窑热气升腾时,两人一同揉面、揣料,面团在两人的默契配合中慢慢变得有韧性。等柴窑热得发烫,发好的面团被送窑内。烘烤时间一到,封闭的窑门再度被掀开,焦香裹着面包香涌出来,带裂纹的欧包、圆滚滚的碱水包、裹着果干的软包在架上摆得满满当当,十分惹人垂涎。

能这样熟练玩转柴窑烘焙的“魔法”,离不开阿琪和阿诗多年累积下来的功底。创业前,阿琪便在石龙从事烘焙行业将近八年,后来又到东莞市区的烘焙行业历练两年,一边做一边学习,攒下了将近十年的烘焙经验,目前在店内主要负责面包制作和烘烤工作。而阿诗不仅是个实打实的美食爱好者,还曾在石龙经营过轻食店,手上也攒了不少烹饪心得和经营之道,如今在店里挑起口味搭配和研发的担子,每一款产品的背后都有她的小巧思。

事实上,合伙开一家属于自己的店,是这对闺蜜藏在心里多年的愿望。早前考虑到经验尚浅,两人便选择在各自领域沉淀蓄力——阿琪在面包店潜心锤炼技艺,阿诗则在创业期间摸索经营之道,即便日常忙碌,她们关于“未来小店”的构想也从未间断。谈及决意开店的缘由,两位主理人眼里带着笑意:“初衷其实很简单,我们都爱吃面包,尤其迷那种健康的无糖油欧包。”她们表示,对面包的喜爱之余,更享受揉面、发酵的制作过程。“当时就想着,既然我们都有这样的想法,那不如干脆开一家有温度的面包店吧!”

正是这份对面包和烘焙的共同热爱,让两人想法一拍即合。2024年,认为时机成熟的两人便一头扎进开店的筹备里,把各自积累的经验和创业巧思一点点“揉进”这家小店里。然而创业的决定,起初并没有得到身边人的认可。阿琪和阿诗的亲朋好友,均对她们在石龙开店的想法持怀疑态度。“在现在的大环境下,开店其实是一件冒险的事情。”阿诗还记得当时不少人劝说过,她和阿琪也并非毫无顾虑。可真正推着她们往前走的,不仅是揣在心里的热爱与梦想,更有两人这些年摸爬滚打攒下的烘焙硬功夫,也正是这份“靠产品说话”的自信,让两人咬着牙坚持了下来。

尤其在这份坚持里,本就藏着对家乡的牵挂。作为土生土长的石龙人,选择在家乡开店是阿琪和阿诗再顺理成章不过的选择:既盼着就业能离家近一些,又因自小在石龙长大,这片土地早已成了心底的归处。于是从决定开店起,她们便把选址的目光牢牢锁在了石龙。光是选址,阿琪和阿诗前前后后就花了将近三个月的时间。她们的脚步踏遍了石龙的街巷,最终还是停在了熟悉的中山路。于她们而言,这条老街蕴含着最合心意的“开店基因”:慢节奏的氛围少了闹市的喧嚣,正适合沉下心琢磨产品,专心把面包做好;相对友好的租金成本,也给了她们这些初创者试错和喘气的空间,把更多心思放在食材与手艺上。除此之外,她们还格外看重街坊邻里间那份自在亲和的氛围。“面包本身就是一种很日常、平凡的美食,比起把店开在偏僻的地方,我们更想把店开在亲近人群的地方,而中山路的烟火气里就有我们想要的‘亲切感’。”

2025年元宵节当天,阿琪和阿诗的创业小船在中山路稳稳靠岸,这份“把小店安在故乡、把热爱落在老街”的选择像一粒饱满的麦种,在石龙的土壤里扎了根,也让老城的烟火气里多了份属于年轻一代的温柔与坚定。

一踏进店内,最先抓住眼球的一定是那座巨大的柴窑。窑口沾着柴火燃烧后的褐色印记,像给小店盖了个独特的“邮戳”。可光是用“柴窑”做面包这一步,就注定了她们要走一条比现在常规烘焙更难的路。“目前国内专门用柴窑做面包烘焙的案例很少,没有现成的经验可以照搬,我们只能一点点搜集资料,遇到不懂的就到处请教烘焙行业的老师,光前期学习和准备就花了半年,实际搭建又花了足足两个月。”不同于随处可见的现代烤箱,柴窑搭建本就缺乏成熟的参照范例,其间还要和师傅一同商讨如何克服排烟、隔热等难题。回想当时搭建柴窑的过程,阿琪和阿诗满是感慨,“这个柴窑不能说是很优秀的窑,但绝对是一个饱含我们心血的窑。”此外,为了赋予面包独特的果香,就连柴窑所用到的“灵魂燃料”——荔枝柴,也是由两人每周专程开车去增城认真挑选,再满满当当装车运回石龙,哪怕往返奔波也从不懈怠。

🧱🧱🧱

■ 柴窑搭建过程

为什么偏要执着于柴窑?阿诗笑着道出了心底的向往:“柴窑是每一位面包师的终极梦想。”一旁的阿琪则解释起柴窑烘焙的特别之处:“从烘焙历史来说,先有柴窑、后有烤箱,可以说柴窑是最原始传统的烘烤方式。用它烤出来的面包能带有独特的烟熏香,而且柴窑的窑温够高,烘烤时能快速锁住面包里的水分,把小麦本身的香味彻底激发出来,这是普通烤箱很难做到的风味。”也正是这份柴窑面包独有的烟熏香与饱满的麦香,让她们觉得当初克服搭建难题的所有付出都格外值得。

当柴窑的火光终于在店内亮起,如何让面包跳出传统口味的框架又成了她们需要攻克的新课题。在大多数面包店习惯使用进口面粉制作面包的背景下,阿琪和阿诗再次选择跳出常规思路,把心思花在了国产面粉的研究上。“现在国产面粉工艺已经很成熟,我们在反复试验后发现国产面粉在口感细腻度、麦香浓郁度上甚至能超越进口面粉”。为了让每款面包的口感达到最佳,她们还玩起了“面粉混搭”,让面团既保留每种面粉的优势,又能适配不同的口感。其间,两人还曾远赴外地拜访资深烘焙师,学习不同地域面包制作的工艺精髓与口味搭配技巧。闲暇时还会穿梭在东莞各镇街的餐饮场所,无论是街头巷尾的传统小吃店,还是新式烘焙店和特色餐馆,只为从不同风味中捕捉灵感。回到店里再结合经验不断尝试制作不同口味的各式面包——或在传统碱水包的基础上探索新的调味方向,或是尝试不同的馅料搭配:太阳打抛肉佛卡夏、香菜芝士牛肉恰帕塔、辣子鸡风味贝果……一系列跳出常规框架的面包刚上架就抓住了食客的味蕾。不少顾客尝过一次便念念不忘,有人每周蹲守上新,还有人一次囤三四个,多款“猎奇”口味长期占据小店“复购榜”前列,成了名副其实的“招牌款”。

除了在口味上打破常规、玩转创新,如今以“预约+外卖+快递”为主的经营模式,也是两人在摸索中找到的、最适配小店的经营之道。“现在店里只有我们两个人,如果做大规模产量的话是负荷不起的。”阿琪和阿诗不希望因为追求产量而打扰了制作面包的节奏。“比起追求数量滥竽充数导致品质‘打折’,我们更愿意把精力集中在每一个面包上,确保做好质量。”

提到当下餐饮门店的经营现状时,阿琪有着自己的思考。“目前这种经营模式也是跟着市场趋势调整的。”年轻人习惯线上预约等配送到家,“预约制”既能让顾客避免跑空,又能让小店根据订单精准备料、减少浪费;而外卖与快递的延伸则打破了地域限制,让柴窑面包的香气飘向东莞各镇街乃至周边城市。“现在线下门店竞争激烈、运营成本高,对我们这种‘小而精’的路线来说,盲目追求线下流量并不现实。”她坦言,如今这种模式不仅降低了门店运营压力,还让小店在同类业态中找到了差异化的生存路径。目前虽仍有零星街坊上门选购,但更多的订单来自线上平台——打开小店的线上订购链接,前一天发布的次日面包品类清晰罗列,顾客只需勾选心仪款式和备注配送方式,就能在家等待面包送上门,周边城市的顾客也可以通过快递形式订购这份来自石龙的美味。

△待寄出或待自取的面包

柴窑烘焙的“老手艺”和口味“新创意”的结合,让小小的面包屋有了自己的特色。阿琪和阿诗的大胆尝试让面包既保留了麦香本味,又多了让人惊喜的新意,也给石龙的本土小店探出了一条“小而精”的生存路。

从攻克柴窑烘焙的技术难关,到探索面包口味的创新路径,再到打磨适配小店的经营模式,阿琪和阿诗“慢工出细活”的态度也渐渐换来市场的回馈。翻开网上各个分享平台,满屏的好评是对这份匠心最直接的肯定。“石龙首家柴窑面包,烟熏麦香太绝了!”“货真价实的美味,不是噱头。”“香菜牛肉恰巴塔馅料实在,超级推荐!”……更让两人动容的,是一位来自大朗镇的老顾客——对方每周日都会专程订购一周份量的面包,一日三餐的主食全是这里的出品。这份“把小店面包融入日常”的偏爱,成了她们创业路上最温暖的“成绩单”。阿诗说:“我们知道自己的面包好吃,但没想到能够直接成为别人生活里的一日三餐。”这份认可不仅给了她们继续深耕烘焙的动力,更让她们清醒认识到顾客把面包当“日常刚需”的依赖,不是单靠“低头做好当下”就能留住的,更要抬头想未来,例如优化出品稳定性、探索贴合日常的新品,才能让柴窑面包一直稳稳留在顾客的生活里。

△各大分享平台好评如潮

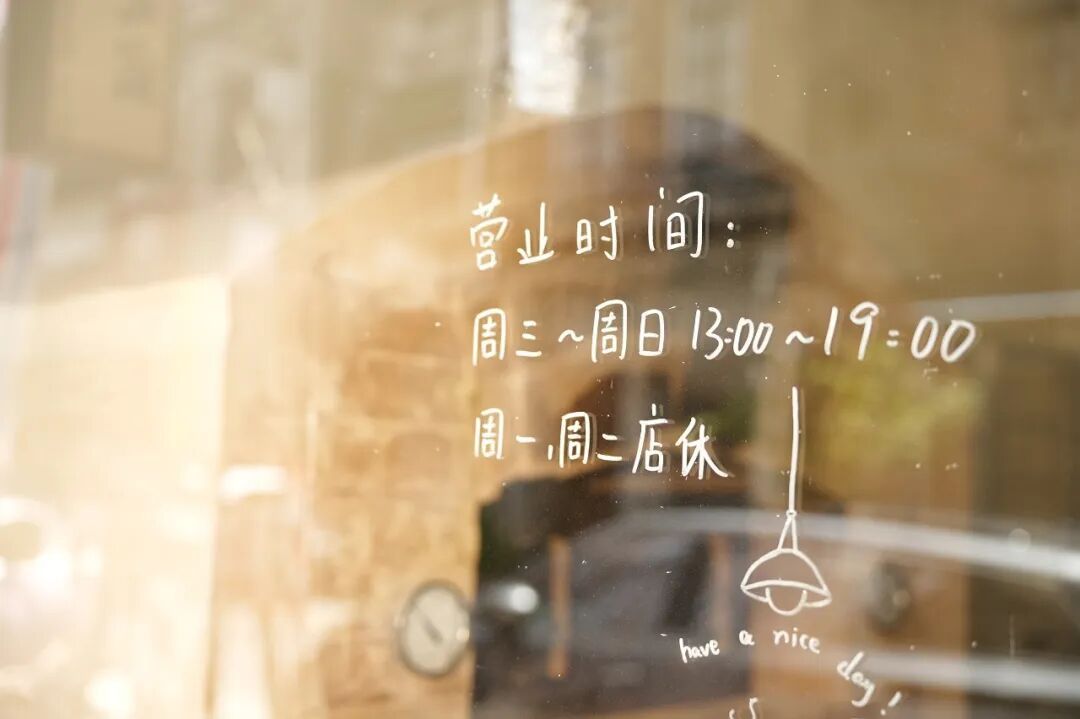

考虑到面包的口味研发需要反复试错、经营模式也需根据顾客反馈持续打磨,此前高强度的日常运转让这些需要优化的事项一直搁置,近期两人决定为小店按下“慢进键”,把小店转入“过渡期”:9月中旬起将压缩至每周营业一天,全面转向线上预订。为的是抽离出忙碌的运营,集中精力对内部产品、经营模式做一次系统性梳理与优化,重新思考门店未来发展方向,避免盲目往前走。

这份“慢”里还藏着她们对“柴窑面包2.0”的期待。“从我们开第一家店时,就想着开第二家店。”阿诗说,理想中的新店要有个室外庭院,再加设堂食区,让顾客能配着咖啡享用刚出炉的面包,还要建一座更先进的室外柴窑,邀请客人到店参观,让烘焙从“后台工艺”变成“互动体验”。“希望大家来这里还能聊聊天、多点互动,找回一些慢生活的惬意。”

至于新店的选址,两人仍需要考虑拓展门店所需的空间、经营成本、地理位置等因素,虽未必局限于中山路,但“始终在石龙”是不变的前提。“毕竟我们都是石龙人,离家近心里才踏实。”阿琪的话道出了两人扎根家乡的初心。自开店以来,她们也真切感受到了家乡的悄然变化:自小在老街长大的两人,儿时总觉得这条满是骑楼的中山路虽有生活气息,却少了些“被关注”的热闹。而在开店的这些日子里,阿琪和阿诗了解到曾经静谧的中山路即将迎来升级改造,还时常看到来自香港、广州、深圳的游客沿着骑楼漫步,举着相机记录砖瓦间的历史感,甚至有从东北来的客人循着面包香走进店里,说“专门来看看这条百年老街”。每次遇到这样的场景,两人心里满是欣喜——曾经熟悉的“老地方”正慢慢变成吸引人的“新风景”,这份变化更让她们觉得“把店留在石龙”的选择没有错。

看着家乡一点点焕新,阿琪和阿诗对未来的期待愈发清晰,萌生出一个“小目标”:“希望未来在东莞市内提起‘欧包’时,大家能第一时间想到‘石龙有家柴窑面包屋不错’,让我们的小店在东莞的欧包圈子里也能占上一席之地。”除此之外,比小店发展更让她们上心的,还有家乡的“年轻气息”。“现在看到越来越多游客来中山路,我们特别高兴,也希望有更多年轻人能像我们一样,回到石龙创业。如果未来有机会,我们想和大家一起为家乡添些活力,让更多人看到家乡的潜力。”这份从“做好一家店”到“助力一座城”的心愿,让阿琪和阿诗的创业梦不再只是“两个人的小日子”,更成了与石龙共生共长的大期待。

从柴窑里飘出的麦香伴着中山路骑楼的历史气息,成了石龙老城焕新里最鲜活的注脚。阿琪和阿诗用双手揉出的不只是面包,更是一份扎根故土的初心——当她们盼着“小店拥有姓名”、盼着更多年轻人归乡时,这家小店已成为中山路与青春共振的温柔见证,等着和石龙一起酿出更多烟火里的香甜。

出品|石龙镇融媒体中心

文、编|叶嘉瑶

图丨叶嘉瑶 受访者

视频|钟旻诺

校对|卢引璋

值班编委|屈喆

审发|戴晓东

*任何媒体及微信公众号若要转载本文,应提前告知本号,获得授权后请清晰标注出处为微信号“宜居石龙”,否则一律举报抄袭并追究法律责任。

十大配资公司平台

港股配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。